ベッド・マットレス通販専門店 ネルコンシェルジュ neruco

ベッドの底板(床板)について考える。

ベッドには様々なモデルがあり仕様があります。

ベッドに求められる第一は寝心地です。

寝心地と云うとマットレスが重要になってきますが、マットレスの良し悪しは実際に寝て見ないと、自分に合っているかどうかよくわからないところがあります。

そしてこれは、ショールーム等で数分のお試しではホントのところは良く分かりません。

ベッド選びは実のところ本当に難しいものです。

さて、寝心地はマットレスによりますが、ベッドのフレームもまた、マットレスの性能に関わる重要な役割があります。

上に乗せるマットレスや敷き布団をしっかり支え、品質維持を継続する役目です。

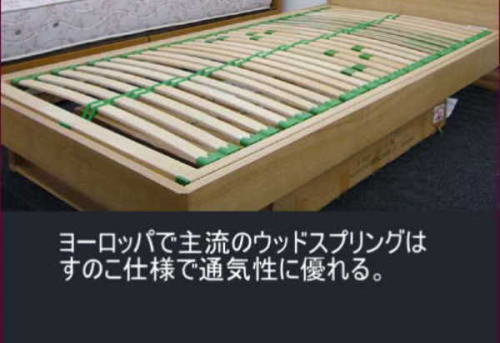

日本ではあまり一般的ではないですが、ヨーロッパで主流のウッドスプリングという底板は、上に乗せるマットレスの関係で採用されています。

ウッドスプリングは、湾曲させクッション性を持たせたスラットを敷いて、丁度トラックの板バネのような機能を持たせたものです。

湾曲しているので、上からのクッション性が豊かです。

これがコイルマットレスの代わりをしています。

これと合わせるラテックスマットレスも当然クッション性はありますが、コイルマットレスと比べると劣ります。

さて、ヨーロッパではウッドスプリングが主流ですが、この理由は後で申し上げるとして、日本のベッドの底板はどうなんでしょうか?

ここでは、ベッドの底板について深堀してみたいと思います。

ベッドの底板には様々な種類があります。

ベッドの仕様やタイプにより、総板張り、すのこ板、ウッドスプリング、メッシュ、桟などがあります。

底板の役目はマットレスや敷き布団をしっかり支え、性能維持と保護のためです。

さらに、湿気が多い夏が巡る日本では、通気性が求められます。

それぞれのベッドの底板の形態や特徴を以下に示します。

■総板張りタイプ

ベッドの底板仕様・総板張り

総板張りはベッドの底板を隙間なく敷き詰めたものを言います。

といっても、ほとんどの場合、名刺3~4枚程度の隙間を空けています。

これは木質の特性を考えてそのような仕様になっているのです。

日本は高温多湿の時期と乾季とが巡る気候風土です。

木は湿度を吸うと体積が増し、幅が広くなります。反対に乾くと縮んで狭くなります。

ベッドの底板がぴったりくっついた状態で敷き詰めると、上から圧力が部分的にかかった場合、板と板がこすれて軋みます。

昔の忍者小説に出てくる、ウグイス張りの廊下はそれを利用した造作です。

忍び人が忍び足で廊下に差し掛かると、ギシギシと軋んで音を立て、夜間の寝ず番の者に見つかるという寸法です。

当然ですがウグイス張りと言っても「ホーホケキョ」とは鳴きません。

他には、二段ベッドなどに使われるパネル状の底板も総板張りの一種です。

こちらはほぼ合板で出来ています。合板の良い所は、総板張りしても軋みがないことです。

二段ベッドは、だいたい1台に2枚程度を敷き詰めます。

形態は荒くした碁盤の目のように穴が開いているものも多いです。

穴が開いてなく、通気性の悪いものはカビるという問題が生じてきます。

また二段ベッドでは底板とマットレス一体型も売られています。

メリット

- 頑丈である

- 安定している

デメリット

- 湿気が多い時期には軋む

- 通気性がなく蒸れる

- カビが発生することがある

- ベッドが重くなる

■すのこタイプ

ベッドの底板仕様・すのこタイプ

日本で売られているベッドにすのこ状の底板が多いのは、日本の気候風土や、私たちが就寝中放出する汗の問題があるからです。

ベッドの底板に間隔を空け、通気性を持たせるのは、高温多湿の夏が巡る日本では必要不可欠といってよいものですね。

すのこは、太い木の角材(梁)に薄く狭い木の板を、間隔を開けて直角に打ち付けたものです。

すのこは、昔だったら、お風呂場の水切り目的で置くものや、押入れの収納物に通気性を確保して「カビ防止」のために使用しています。

またすのこは色々なところに使われていて、営業倉庫等の保管のパレットも、木製、樹脂製を問わず通気性が良いすのこ仕様です。

ただしこちらは、フォークリフトの使用にかなうように、ボックス型に仕立てられています。

すのこは通気性がよく蒸れないので、商品の長期保管には欠かせないものです。

先に申した通り、ベッドの底板が「すのこ」なのには訳があります。

それは第一に、通気性がよく蒸れにくいため、高温多湿の日本の気候風土に最適な仕様だからです。

通気性が良ければカビやダニの発生を抑制できます。

そして隙間の分だけ軽く仕上げることができます。

ベッドを倉庫でストックする時や、流通させる時のコストも削減できます。

幅広の総板張り仕様の底板よりバラせば小さくなるからです。

メリット

- 通気性に優れる

- カビやダニの発生を抑制する

- ベッドを軽くできる

- 保管に優れます

デメリット

- 薄い板で間隔が広仕様のいすのこは破損する場合がある

■ウッドスプリング

ウッドスプリング

ウッドスプリングは、ヨーロッパで主流の底板ですが、これはヨーロッパのベッド事情と深く関係しています。

日本では金属コイルマットレスが主流ですが、欧州ではウッドスプリングとラテックスマットレスが80%と言われています。

それはなぜか?

その理由は、ヨーロッパで金属スプリングマットレスが使われなくなったためと言われています。

金属スプリングを使わなければ、クッション性が損なわれます。反発力や耐久性が低下します。

それを補うために、ウッドスプリングが発達したものと思われます。

では、なぜ金属スプリングマットレスが衰退したのか?

金属スプリングマットレスは廃棄とリサイクルがしにくい。これが主な理由です。

金属とウレタン、フェルト、生地など、様々な素材からできている金属スプリングコイルマットレスは、廃棄とリサイクルがしにくいものです。

破砕機にかけると、コイルマットレスには金属が入っているため、すぐに機械が故障してしまうのです。

それで、廃棄時の分解は手作業となってしまいます。人手が掛かれば掛かる程、廃棄コストが上昇します。

早くから環境に関心が集まっているヨーロッパでは、このために急速に脱金属スプリングになったものと思われます。

日本でも金属スプリングが破砕機の故障の原因になることから、今後処分が難しくなっていくのではないかと考えられています。が未だ表立った動きはありません。

それはまだベッドの普及がヨーロッパほどではなく、廃棄数量が少ないからかもしれません。

メリット

- 通気性に優れる

- カビやダニの発生を抑制する

- ダブルクッション効果がある

- 廃棄しやすい

デメリット

- 高価である

■メッシュタイプ

ベッドの底板仕様・金属メッシュ

金属メッシュはパイプベッドに多い仕様です。

網目の金属ネットをベッドの底に張っているので通気性は抜群です。

ですが欠点もあります。マットレスを敷かないで網目に乗ると変形し悪くすると破損します。

一度破損してしまうと、溶接個所が剥離し、元には容易に戻りません。

メリット

- 通気性に優れる

- カビやダニの発生を抑制する

- 安価である

デメリット

- 木製と比べて耐久性に劣る

■桟

こちらもパイプベッドに多い仕様です。

細い桟が横に何本も入っています。間隔はそのベッドによって異なりますが、大体10cm間隔ですのこのようになっています。

これは溶接によってくっつけられているので、何かの拍子に荷重が一点に集中して掛かると剥がれることがあります。

剥がれたところは再溶接する必要があります。溶接機があればすぐにできますが、ない場合、ご近所の鉄工所に頼むしかありません。

メリット

- 通気性に優れる

- カビやダニの発生を抑制する

- 安価である

デメリット

- 木製と比べて耐久性に劣る

- 溶接部から錆びる

まとめ

結論をいいますと、日本で使うベッドの仕様は「すのこ仕様」がベストです。

高温多湿な日本で使うには、すのこベッドが最適であり最善です。

通気性をしっかりか確保して、カビやダニを抑制し、快適な睡眠を堪能しましょう!

すのこは薄い板のものから、分厚い頑丈なものまで幅があります。

薄く華奢なものは、その一枚の桟のない位置に乗ると破損の可能性があります。

すのこベッドを選ぶときは、できるだけ丈夫な仕様を選びましょう。といっても、私のベッドのすのこはかなり華奢で、桟のない位置に乗るとすぐに折れてしまいそうです。

ですが、もう20年以上何の問題もなく使っています。

ようは使い方です。ベッドの上で飛び跳ねたり、すのこの一枚に直に乗らなければ、破損なんてめったにしないものです。

それでも破損の心配がある方は、耐加重の大きなすのこベッドをお勧めします。

今では、耐荷重500Kgをこえる、頑丈なすのこベッドも販売されています。

-neruco-欲しいベッドが必ず見つかる、国内最大級のベッド通販専門店。ベッドコンシュルジュネルコ-neruco-

インターネット最大級【アイテム数3,000点以上】おしゃれなベッド・寝具多数掲載! 取り扱いメーカー/フランスベッド/ サータ ドリームベッド/ 東京ベッド/ パラマウントベッド/日本ベッド/ウォーターワールド /Platz(プラッツ介護ベッド)/ /Sealy(シーリー)/ 東京スプリング工業 /東京西川 昭和西川